栄養は足りてても、神経が先にバテる。

🪞トレ後じゃなく、“トレ中 ” に来る眠気の話

トレーニング後に眠くなるという話はよくあるけれど、 実際には「トレーニング中の後半」で

意識がぼんやりしてくる・力が抜けてくる

——そんな感覚を経験した人も多いはず。

それは、集中力が切れたとか、根性が足りないとか、そういう話じゃない。

身体が“オーバードライブ状態”から、静かにブレーキをかけ始めているサインかもしれない。

🧪一時的な “ ねむだるさ ” を感じた体験

過去に何度か、一時利用で行った新しいジムでテンションが上がって

普段と違うマシンや器具をいろいろ試したくなってしまって

気づけば、2時間半くらいぶっ通しで筋トレしていたことがある。

そういうとき、中盤〜後半にかけて急に、 「なんとなく集中しにくい」「少しぼんやりする」

ような、**独特の“ねむだるさ”**を感じることがある。

ただ、その日は栄養補給もきちんとしていて

トレ前には吸収速度を意識した炭水化物+タンパク質、ワークアウト中にはEAAと電解質をしっかり摂取。

にもかかわらず起きるこの現象は、 エネルギー切れというより

神経系の疲労や中枢のエネルギー低下が原因ではないかと感じている。

つまり、筋肉ではなく ** “ 脳のほうが先にブレーキをかけてくる ” ** ような感覚だ。

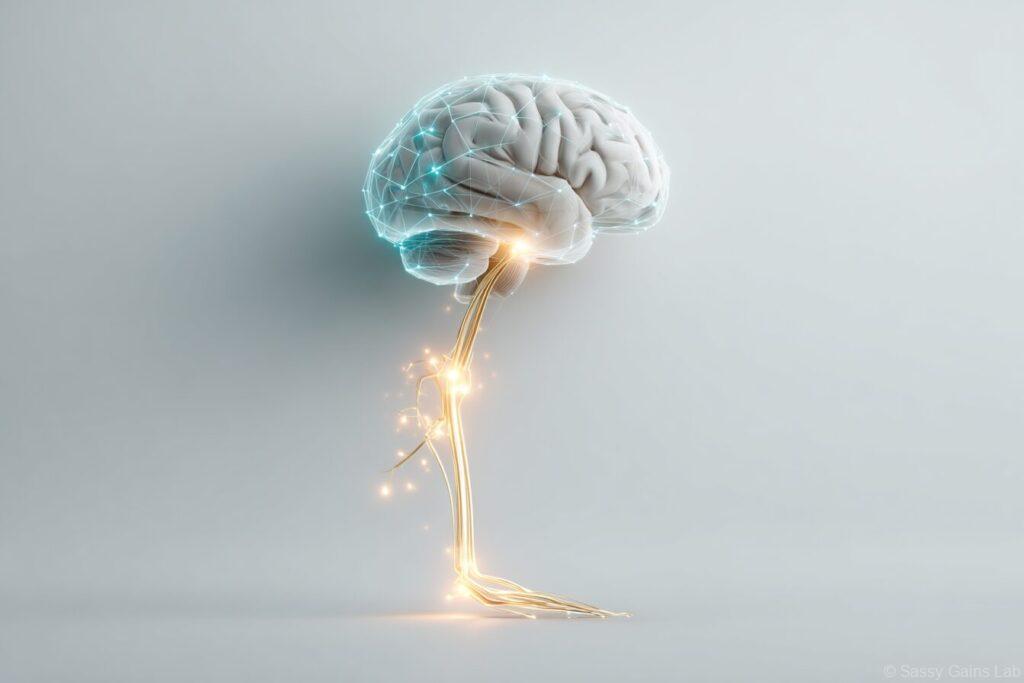

🧠なぜ起こるのか?神経と代謝のシーソー

⚡️神経系の疲労(Central Fatigue)

長時間の高集中トレーニングでは、交感神経が長く優位に働く。

アドレナリンやノルアドレナリンが分泌され続けることで、脳の運動野や神経伝達が徐々に鈍化。

結果、**「身体より先に脳が疲れる」**状態になる。

💧脳へのエネルギー供給が減る

血流が筋肉に集中することで、相対的に脳への糖供給が低下する。

イントラで糖を摂っても、優先的に筋肉側に回りやすいため、 **軽いハンガーノックのような“ぼんやり感”**が起きることも。

🌙セロトニンと副交感神経

長時間の運動でトリプトファン→セロトニンの生成が進む。

このセロトニンがリラックスを促し、副交感神経が徐々に優位に。

“ やり切った感 ” とともに、自然な眠気を引き起こす。

🔍「ねむだる」を感じたときの体の変化

神経系の疲労が進んでくると、具体的に以下のようなパフォーマンス低下が起こる。

- 動作のキレがなくなる(フォームがもたつく)

- 反応速度の遅れ(次のセットに入るまでに時間がかかる)

- 集中が続かず、インターバルが伸びる

- 追い込みきれず「あと1回」が出ない

この状態では、もはや “ 粘ってるつもり” でも実質的にはトレーニング効果が落ちていることも多い。

疲労感の種類を見極めて、パフォーマンスが明らかに落ちている場合は、潔く切り上げる判断も重要。

🧬それでも長時間トレしたい人へ

🛠️神経系の適応戦略

長時間トレをする目的がある場合は、以下のような工夫で神経系の適応を促すことも可能。

- セッション時間を少しずつ伸ばす(無理のない範囲で5〜10分ずつ)

→ 無理にボリュームを増やすのではなく、集中が持続するギリギリのラインを探る感覚で。 - 情報刺激をコントロールする(音楽・会話・スマホ通知など)

→ 情報過多で脳が疲れやすい人は、刺激を意識的に絞るのも選択肢。 - たまに “ ロングセッション ” を取り入れる(2〜3週に1回など)

→ 普段は短時間・高効率で行いつつ、刺激変化や耐久力チェックとして長めの日を設けるのもアリ。

また、分割法(スプリット)との組み合わせで神経系への負荷を部位ごとに分散するのもひとつの手。

☕ 神経を休ませながら戦う

- 90〜120分ごとに小休止(軽く歩く・ストレッチ・呼吸リセット)

→ 長時間トレを続ける前提なら、どこかで “ リセット”を入れるのが現実的。

休む=終わるではなく、「もうひと踏ん張り」のための調整タイム。 - イントラを分割摂取

→ 血糖値を安定させる意味では効果あり。

ただし、摂ってても “ ねむだる” が来るときは来る。防げるというより、少しでも和らげるための一手。 - 異なる吸収速度の糖質をミックス(マルトデキストリン+クラスターデキストリンなど)

→ 緩やかに持続的なエネルギー補給を狙える組み合わせ。

即効性というより、“ 集中力の落ち方がマイルドになる” 感覚に近い。 - 顔や首を冷やす/静かな呼吸でクールダウン

→ 脳や神経系のテンションを下げるための小技。

副交感神経を刺激して、集中の “ 第2ラウンド ” に入れる余地を作る。

🔬結論:ねむだるさも、身体の賢い反応

トレーニング後半の眠気やだるさは、決して “ 気の緩み ” ではない。

むしろ、神経と代謝が正しく働いた結果の一時的なブレーキ。

エネルギーは足りていても、神経が「一度落ち着こう」とサインを出しているだけ。

効率のいい身体ほど、その切り替えが正確に起こるとも言える。

「ねむだるさ」もパフォーマンスのバロメーターのひとつとして

うまく付き合っていきましょ。![]()